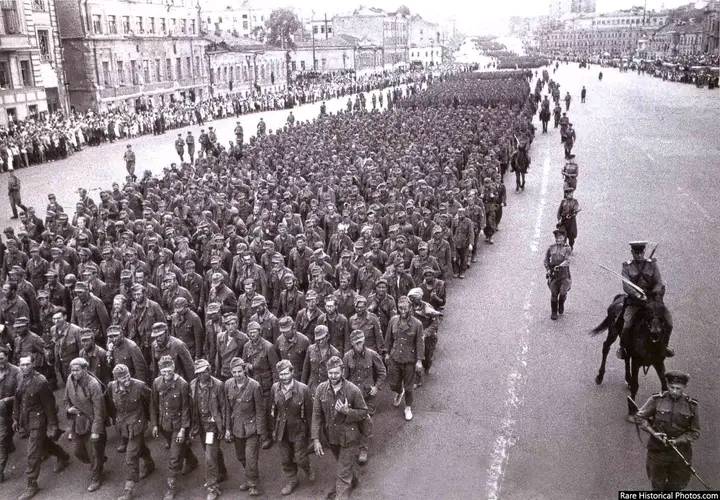

Deutsche Kriegsgefangene in den Straßen Moskaus, 1944 – Ein seltener Blick auf die Geschichte.H

Der Zweite Weltkrieg brachte unzählige menschliche Tragödien, Zerstörungen und Veränderungen mit sich. Eine der eindrucksvollsten und symbolträchtigsten Szenen dieser Zeit sind die Bilder von deutschen Kriegsgefangenen, die im Jahr 1944 durch die Straßen Moskaus marschieren mussten. Diese sogenannten “Gefangenenzüge” wurden von der sowjetischen Propaganda als Zeichen des Sieges über die Wehrmacht und als symbolische Rache für die Verwüstungen präsentiert, die die deutschen Truppen auf sowjetischem Boden angerichtet hatten.

1944 befand sich die Rote Armee auf dem Vormarsch. Nach den verheerenden Niederlagen bei Stalingrad (1943) und Kursk (1943) hatten die deutschen Streitkräfte begonnen, sich langsam aber stetig zurückzuziehen. Die sowjetischen Truppen drängten die Wehrmacht immer weiter nach Westen und befreiten große Teile der besetzten Gebiete. Dabei nahmen sie zehntausende deutsche Soldaten gefangen, die in verzweifelten Verteidigungskämpfen überwältigt worden waren.

Um die Moral ihrer eigenen Soldaten und Bevölkerung zu stärken, entschloss sich die sowjetische Führung, diese Gefangenen öffentlich zur Schau zu stellen. Diese Märsche sollten nicht nur die Überlegenheit der Roten Armee demonstrieren, sondern auch die Verwundbarkeit des einst als unbesiegbar geltenden Gegners verdeutlichen.

Am 17. Juli 1944 wurden etwa 57.000 deutsche Kriegsgefangene durch die Straßen von Moskau geführt. Die Kolonnen bewegten sich langsam durch die breite Hauptstraße Tverskaja, begleitet von sowjetischen Soldaten mit Bajonetten und Maschinenpistolen. An den Straßenrändern hatten sich Tausende Moskauer versammelt, um diesen symbolischen Sieg über die Wehrmacht mit eigenen Augen zu sehen.

Für die sowjetische Bevölkerung, die jahrelang unter der brutalen Besatzung gelitten hatte, war dieser Anblick ein Moment der Rache und Genugtuung. Viele hatten Angehörige im Krieg verloren oder waren selbst Opfer von Zwangsarbeit und Deportationen geworden. Für sie war dieser Marsch eine kleine, aber bedeutende Genugtuung.

Die Wirkung dieser Parade war tiefgreifend. Die gefangenen Soldaten, die oft abgemagert und erschöpft waren, wurden als lebende Beweise für die Niederlage der deutschen Armeen präsentiert. Die sowjetische Presse berichtete ausführlich über das Ereignis, und Fotografen sowie Kameramänner hielten diese Szenen für die Ewigkeit fest. Später wurden diese Aufnahmen in Wochenschauen und Zeitungen verbreitet, um den Sieg der Roten Armee zu feiern.

Gleichzeitig war diese Machtdemonstration auch eine Warnung an die noch kämpfenden deutschen Truppen und ihre Verbündeten: Die Zeit der unaufhaltsamen Blitzkriege war vorbei, und die Rote Armee war nun die treibende Kraft in Europa.

Für die gefangenen deutschen Soldaten begann nach diesem Marsch eine oft jahrelange Gefangenschaft in den berüchtigten sowjetischen Lagern, den sogenannten Gulags. Viele von ihnen sollten nie in ihre Heimat zurückkehren. Schätzungen zufolge starben etwa ein Drittel der deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischer Gefangenschaft an Hunger, Krankheiten, harter Arbeit und extremen klimatischen Bedingungen.

Einige kehrten erst viele Jahre nach dem Krieg zurück, traumatisiert und oft in körperlich schlechter Verfassung. Für sie war der Marsch durch Moskau der Beginn eines langen und schmerzhaften Kapitels ihres Lebens.

Der Marsch der deutschen Kriegsgefangenen durch Moskau 1944 bleibt ein symbolischer Moment in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Er steht für die endgültige Wende im Krieg, die moralische Überlegenheit der Roten Armee und den Beginn des Niedergangs des Dritten Reiches. Gleichzeitig erinnert er uns daran, dass auch die Besiegten oft unvorstellbares Leid ertragen mussten. Es ist eine Mahnung, dass jeder Krieg nicht nur Sieger und Verlierer, sondern vor allem Opfer kennt.