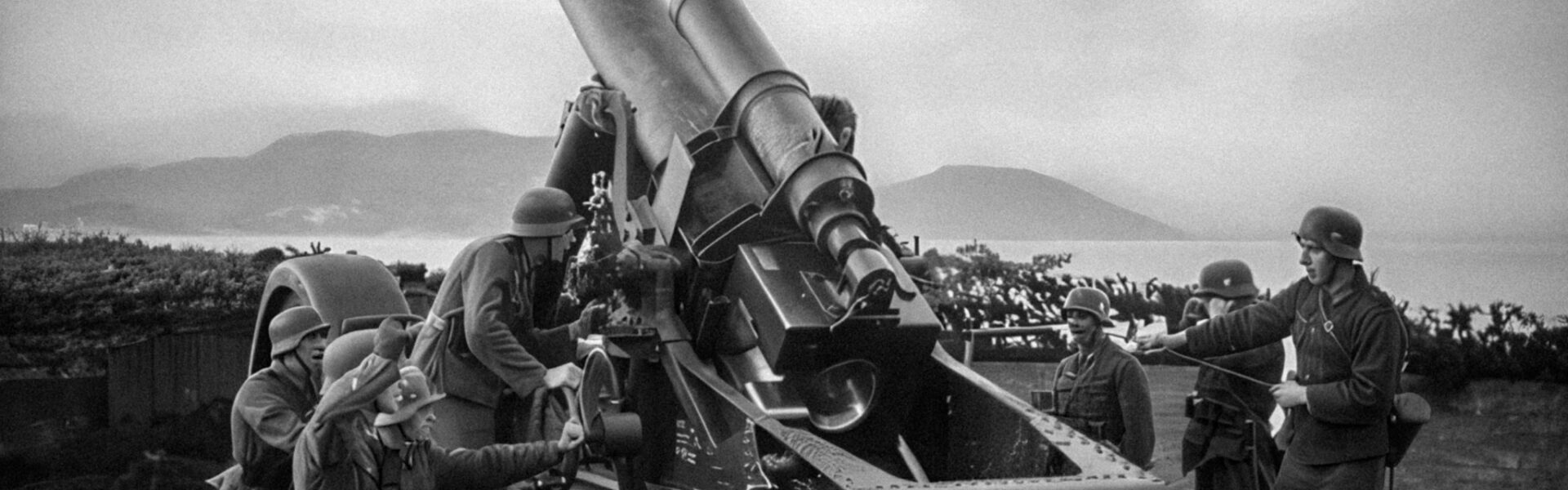

Deutsche 21-cm-Mörser 18 mit Besatzung in Lappland, 1943 – Ein seltener Blick auf den Alltag an der Nordfront .H

Im Jahr 1943 tobte der Zweite Weltkrieg bereits im vierten Jahr, und an den entlegenen Fronten Nordeuropas herrschten extreme Bedingungen – geografisch wie menschlich. Lappland, eine Region, die sich über den Norden Norwegens und Finnlands erstreckt, war Teil der sogenannten Nordfront, an der deutsche und finnische Truppen gegen die sowjetische Rote Armee kämpften. In dieser eisigen, fast menschenleeren Landschaft kam auch die deutsche 21-cm-Mörser 18 zum Einsatz – ein schweres Geschütz, das ursprünglich für den Stellungskrieg konzipiert wurde, aber im Norden für besondere Aufgaben angepasst werden musste.

Das Foto zeigt eine dieser 21-cm-Mörser mit ihrer Besatzung – vermutlich Artilleristen der Wehrmacht – beim Einsatz oder in einer Ruhephase. Die Männer wirken erschöpft, ihre Uniformen sind an das kalte Klima angepasst. Um sie herum: Schnee, Stein, und die endlose Weite des Nordens. Kein Dorf, keine Infrastruktur – nur Natur und Krieg. Solche Bilder geben uns einen seltenen Einblick in den Alltag jener Soldaten, die fernab der großen Schlachten und bekannten Kriegsschauplätze dienten.

Der Mörser 18 war ein technisches Schwergewicht: Er wog über 16 Tonnen und konnte Granaten mit einem Gewicht von über 100 Kilogramm bis zu 16 Kilometer weit feuern. Aufgrund seiner Größe war der Transport mühsam – in Lappland besonders herausfordernd. Straßen gab es kaum, viele Transporte mussten mit Kettenfahrzeugen, Pferden oder sogar auf Schienen erfolgen. Dennoch wurden solche Waffen eingesetzt, um befestigte Stellungen der Gegner zu zerstören oder Vorrückungen zu unterstützen.

Die Männer auf dem Foto lebten unter extremen Bedingungen. Temperaturen von bis zu -40 Grad Celsius waren keine Seltenheit. Versorgung war schwierig, Isolation alltäglich. Gleichzeitig herrschte ständige Alarmbereitschaft, denn die Front war nicht statisch. Kleine Gefechte, plötzliche Angriffe und Partisanenoperationen waren Teil des täglichen Risikos. Der Krieg im hohen Norden war weniger sichtbar – aber nicht weniger brutal.

Heute sind solche Bilder selten – und kostbar. Sie zeigen nicht Propaganda, keine Inszenierung, sondern dokumentieren einen Moment des Kriegsalltags aus Sicht der Beteiligten. Dabei geht es nicht um Glorifizierung, sondern um das Verstehen historischer Realitäten. Der Blick auf diese Männer – erschöpft, konzentriert, vielleicht auch abgestumpft – zeigt uns die menschliche Seite eines globalen Konflikts.

Viele dieser Soldaten waren junge Männer, eingezogen, ausgebildet, und an einen Ort geschickt, von dem sie vorher kaum gehört hatten. Für sie war Lappland kein Abenteuer, sondern Überlebenskampf. Der Schnee, der auf dem Bild so ruhig und schön erscheint, bedeutete oft Erfrierungen, Nachschubprobleme oder die Unmöglichkeit, Verwundete rechtzeitig zu evakuieren.

Die Erinnerung an solche Frontabschnitte geht oft unter im großen historischen Diskurs. Während Stalingrad, die Normandie oder Berlin in Filmen, Büchern und Ausstellungen allgegenwärtig sind, bleibt der Krieg in Lappland ein blinder Fleck. Und doch war auch er Teil des Ganzen – mit eigenem Leid, eigenen Opfern und eigenen Geschichten.

Heute erinnern nur noch wenige Spuren an diese Zeit. Einige Bunkerreste, verrostete Teile von Geschützen, vielleicht ein Grab oder ein Gedenkstein irgendwo im Wald. Die Natur hat sich vieles zurückerobert – und doch liegt Geschichte unter jedem Schritt. Die Menschen vor Ort – Norweger, Finnen, Samen – haben ihre eigenen Erinnerungen, ihre eigenen Wunden. Denn auch sie litten unter Besatzung, unter Gewalt, unter dem ewigen Winter des Krieges.

Wenn wir solche Bilder heute betrachten, sollten wir dies nicht mit dem Blick der Sensation tun, sondern mit Respekt und Nachdenklichkeit. Jedes Gesicht auf dem Foto hatte eine Geschichte. Jede Uniform verbirgt ein menschliches Schicksal. Und jedes zerstörte Stück Landschaft erzählt von Entscheidungen, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind.

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist nicht bequem. Aber notwendig. Denn wer versteht, wie es war, kann besser dafür sorgen, dass es nicht wieder geschieht.